科技日報記者 劉霞

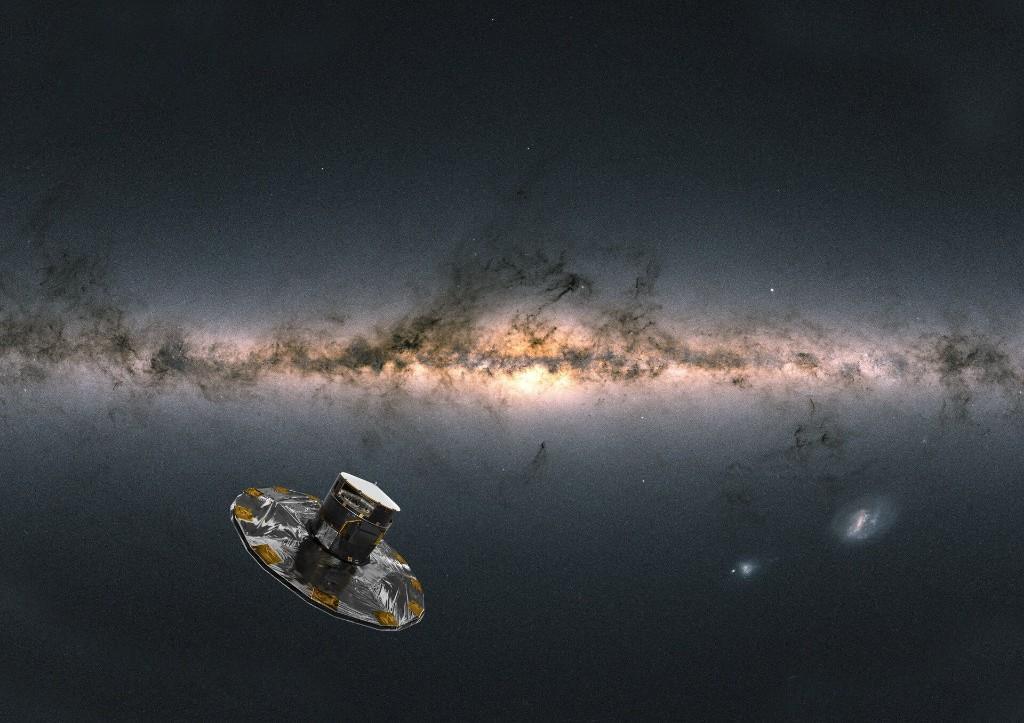

在歷經11年的宇宙深空探索后,肩負給銀河系繪圖使命的“蓋亞”(Gaia)空間探測器“光榮退休”。3月27日,隨著歐洲空間局(ESA)控制中心團隊關閉蓋亞子系統并將其送入安全軌道,這顆“太空之眼”正式退出宇宙舞臺。

自2013年出征以來,“蓋亞”可謂戰功赫赫。它不僅精確繪制出了銀河系的三維圖,更成功測繪了近20億顆恒星的位置。它發布的海量數據為天體物理研究提供了寶貴資源,幾乎影響了天文學的所有領域。

“蓋亞”項目科學家約翰內斯·薩爾曼表示,盡管“蓋亞”已正式謝幕,但對其數據的科學利用才剛開幕。未來數十年,這些星辰密碼將引領科學家進一步破解銀河系乃至宇宙的奧秘。

令人驚嘆的成果

據ESA官網介紹,“蓋亞”于2013年12月19日發射升空,2014年7月正式投入科學觀測。在距離地球約150萬公里外的日地拉格朗日2(L2)點,持續不斷地掃描著銀河系的每縷星光。今年1月15日,在向銀河系投去最后一瞥后,它永遠地閉上了“眼睛”。

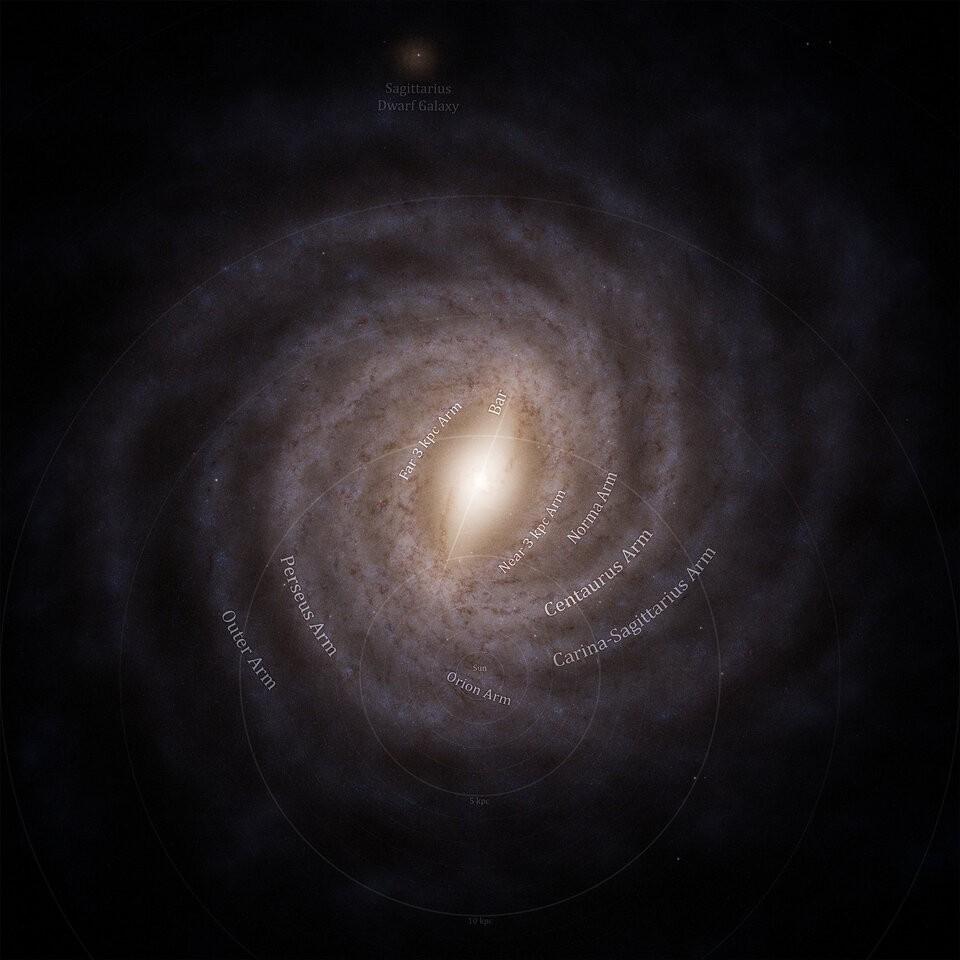

在服役期間,“蓋亞”完成了超過3萬次精確觀測,繪制出了迄今最大、最精確的銀河系多維地圖,也發現了過去星系合并的證據,以前所未有的細節展現了銀河系的結構和演化歷程。而且,通過精確繪制近20億顆恒星的位置、距離、運動和特征,它改變了人類對宇宙的理解。

ESA表示,“蓋亞”任務超出預期,其持續運行時間幾乎是最初預計壽命的兩倍。“蓋亞”徹底改變了科學家對銀河系及其宇宙“鄰居”的看法。“蓋亞”不僅圓滿完成其最大使命——繪制出迄今最大、最精確的銀河系三維地圖,其對20多億顆恒星距離、運動和特征的測量,也成為人類對銀河系進行“星系考古”的關鍵,改寫了銀河系的歷史并預測了其未來“模樣”。

“蓋亞”的“目光”拂過了900萬顆閃爍不定的變星、16.5萬對相依相伴的雙星、36萬顆垂垂老矣的白矮星,以及超過15萬顆在太空中漫游的小行星。去年,它化身頂尖“偵探”,在距離地球約2000光年的星際深處,發現了銀河系內已知最重的恒星級黑洞“蓋亞BH3”。此前天文學家主要通過觀測引力波,在極遙遠的星系發現過此類黑洞,這一發現為研究大質量恒星如何演化和發展提供了新的認知。

薩爾曼表示,“蓋亞”發布的數據是天體物理學研究的獨特寶庫。截至2025年初,“蓋亞”數據的訪問量超過5.8億次,約13000篇經同行評審的科學論文基于其觀測數據發表。

依依不舍地離別

“蓋亞”的退役過程并不簡單。“蓋亞”操作員蒂亞戈·諾蓋拉表示,他們系統性地拆除和禁用了多年來保護“蓋亞”的冗余層。這既是為了防止它某日突然蘇醒發出信號,也是為了確保其“安眠之所”遠離“故居”L2點,盡量減少對該地區其他任務的潛在干擾。L2點猶如宇宙觀測的黃金碼頭,如今仍有多個探測器在此駐守。

3月27日,控制中心上演了充滿儀式感的告別程序:推進器將“蓋亞”推離L2點,將其送入“退役”軌道——太陽中心軌道。這處精心選擇的“安息之地”,將確保至少百年內“蓋亞”不會進入距離地球1000萬公里范圍內。隨后,控制團隊逐一停用和關閉了航天器的儀器和子系統,接著故意破壞了其機載軟件,通信子系統和中央計算機最后被停用。

對那些參與任務的科學家來說,“蓋亞”的退役凝聚了深刻的情感意義。為該任務作出貢獻的約1500名成員的名字被存儲于機載存儲器內,團隊成員寫的告別信也長存于此。

持久豐厚的“遺產”

盡管“蓋亞”的數據收集工作已經結束,但其數據將在未來幾十年內繼續拓展人類對銀河系的認識。

“蓋亞”團隊每兩年或四年發布一次任務數據,目前已于2016年、2018年和2022年發布了3批數據。團隊計劃于2026年發布第四批數據,并預計在2030年底前完成遺產目錄。這些龐大而不斷擴展的數據將完善科學家關于銀河考古、恒星演化、系外行星等方面的知識。

作為銀河系探索的主力,“蓋亞”繪制的地圖可供未來的銀河系“探險家”參考。例如,ESA“歐幾里得”航天器上的恒星跟蹤器正是使用“蓋亞”數據來精確定位航天器。該機構即將啟程的“柏拉圖”任務將接過“蓋亞”的接力棒,對其已經發現的新系外行星系統進行持續追蹤。

“蓋亞”控制小組還在航天器退休前幾周進行了一系列技術測試。他們在不同挑戰性條件下測試了“蓋亞”的推進系統,以研究它在惡劣太空環境中的表現。相關研究數據將為未來依靠類似推進系統的科學探測任務提供借鑒。