新華每日電訊記者 張旭東 吳曉穎 盧宥伊 張雅雯

歲月不會忘記,人民不會忘記——

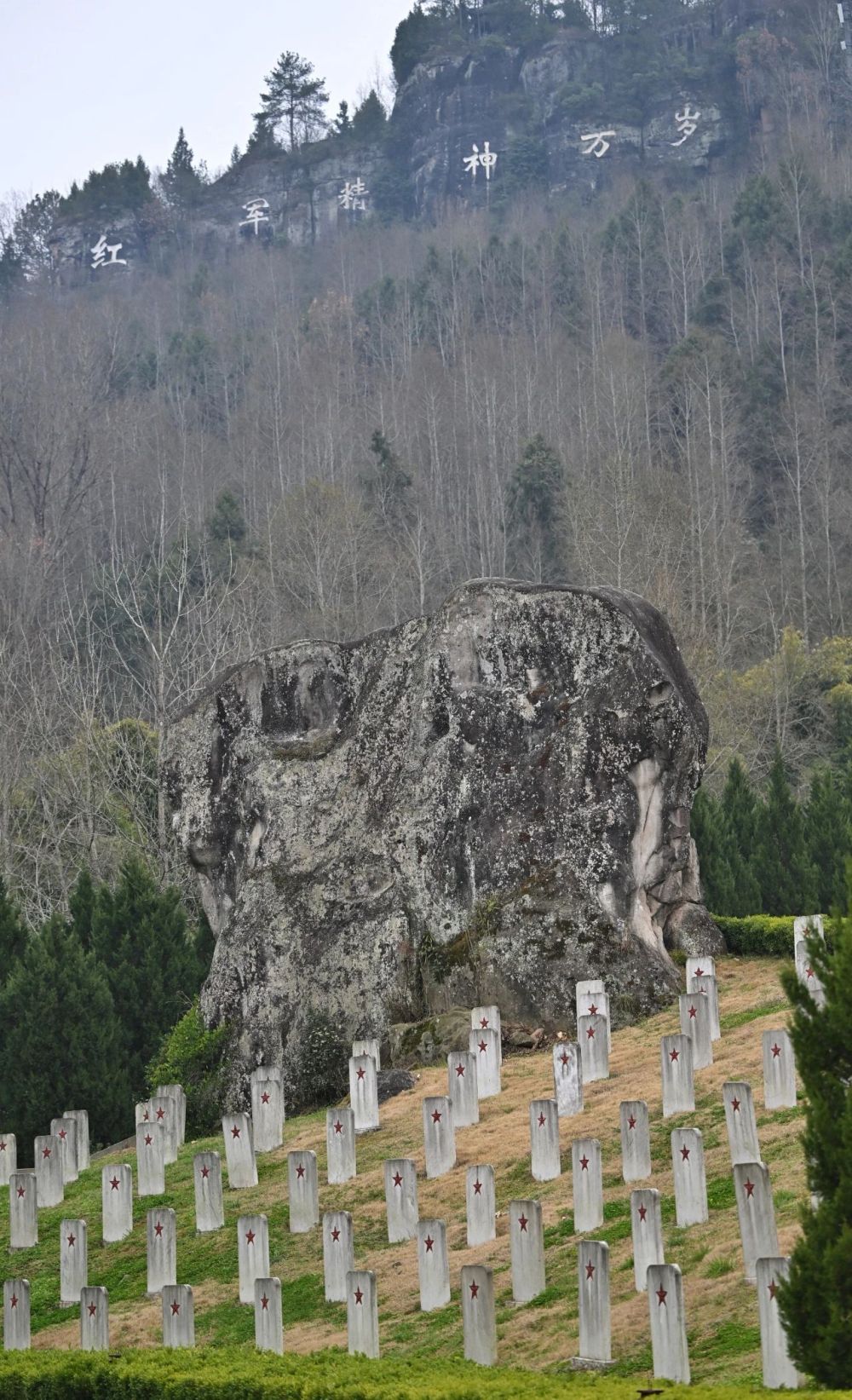

清明時節,細雨如織。悠揚的《思念曲》在山間回蕩。四川通江縣沙溪鎮中心小學的學生們蹲在烈士墓前,握著毛筆,一筆一筆為碑上的五角星描紅……幾十年來,每到這個時候,都有無數的人前來祭拜革命先烈。

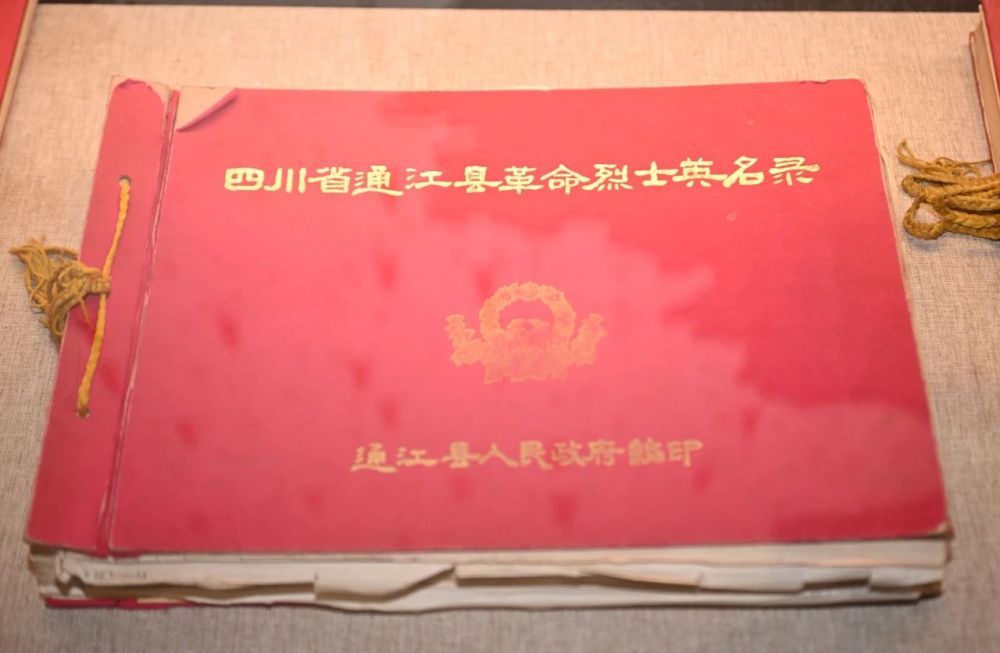

蒼翠山嶺間,2.5萬余名烈士長眠于此。許多墓碑上沒有名字,只鐫刻著一顆鮮紅的五角星。

川陜革命根據地紅軍烈士陵園——位于巴中市通江縣王坪村的這座由紅軍親手為犧牲戰友修建的陵園,始建于1934年7月,是全國規模最大的紅軍烈士陵園。

陵園牌坊前,一塊寬20多米、高近10米狀若“山”字的天然巨石巍然矗立,被當地群眾喚作“江山石”。

向北遠眺,河對岸的臥麒山與江山石遙相呼應。

“斧頭劈開新世界,鐮刀割斷舊乾坤。”刻在臥麒山石壁上氣壯山河的紅軍標語,見證了那段血與火的崢嶸歲月。

江山就是人民,人民就是江山。

在中國共產黨的堅強領導下,軍民團結一心,信念堅如磐石。紅軍戰士用生命鑄成的精神豐碑,激勵著一代又一代的華夏兒女為人民解放、國家富強、民族復興不懈奮斗——

1932年12月18日,紅軍入川,創建了以巴中為中心的川陜革命根據地,蘇區人民翻身得解放;

1949年12月21日,人民解放軍解放巴中,這里的人民真正成為自己命運的主人;

2020年2月,巴中脫貧摘帽,徹底告別絕對貧困與區域性整體貧困,川東北老區人民闊步走向鄉村全面振興。

江山萬里,巨石作證。1932—2025,信仰之火始終燃照時空、啟迪未來。

“埋骨何須桑梓地,人生無處不青山”

——英魂長存,石赤不奪,2.5萬余名紅軍烈士以生命燃起革命精神永不熄滅的熊熊火炬

吳展烈士,黃埔軍校第一期學員,紅四軍第十師參謀長,犧牲時年僅33歲。他的墓上,有一株蘭草迎風搖曳。

2011年清明,吳展的小兒子、83歲高齡的吳方宜老人滿含熱淚,在墓前長跪不起,用衣袖反復擦拭著墓碑,叫出生平第一聲“爸爸”。

走過漫漫尋親路,父子相認時,早已是陰陽兩隔。

后人從安徽老家帶來一抔土和一瓶水灑在墓上,并親手栽下這株蘭草,遙寄敬仰與思念。

埋骨何須桑梓地,人生無處不青山!秦巴山腹地,群峰聳峙,林木蓊郁。川陜革命根據地紅軍烈士陵園內安葬的2.5萬余名烈士,其中不乏像吳展這樣的外鄉人。

陵園依山就勢而建,沙溪河蜿蜒環繞,從空中俯瞰如一把火炬鑲嵌在青山綠水間。“火炬柄”是被稱為“千秋大道”的341級臺階,“火炬身”是核心墓區,呈扇形分布的無名烈士陵園區則猶如熊熊火焰。

正是這把“火炬”,在土地革命時期把革命之火帶到秦巴山。

從陵園入口處鐵血丹心廣場出發,沿“千秋大道”拾級而上,行至牌坊前,正好遇到一塊沉雄堅韌、凝重如山的巨石——就是這塊天然的守陵石,被當地群眾喚作“江山石”,寓意“江山就是人民,人民就是江山”。

站在江山石前北望,臥麒山在河對岸靜默矗立,起伏走勢與江山石驚人地相似。

1932年,鄂豫皖革命根據地第四次反“圍剿”失利后,紅四方面軍被迫撤離,向西戰略轉移。紅軍將士突破敵人一道道圍追堵截,翻越積雪覆蓋的大巴山,于12月18日從通江縣兩河口入川。

綿亙千里的大巴山,鎖秦蜀,橫隴鄂。紅軍很快在這里站穩腳跟,創建了中華蘇維埃第二大區域——川陜革命根據地,鼎盛時期轄22個縣1個市的革命政權,人口500余萬。

毛澤東曾贊譽川陜蘇區“是揚子江南北兩岸和中國南北兩部間蘇維埃革命發展的橋梁”,“在爭取蘇維埃新中國偉大戰斗中具有非常巨大的作用和意義”。

川東腹地,沙場鏖兵。紅軍在川陜蘇區堅持戰斗兩年零4個月,經歷了200多場戰役。

1933年10月,四川軍閥劉湘奉蔣介石之命,集結川內各路武裝,糾集20余萬兵力,以110多個團的規模,從六個方向對川陜蘇區發動大規模“圍剿”,企圖在3個月內圍殲紅軍——紅軍史稱反“六路圍攻”戰役,持續時間約10個月,戰斗艱苦卓絕。

通江縣王坪村正是這場持久戰役中紅四方面軍總醫院駐地。陵園講解員彭香說:“當時大量紅軍傷病員被送到位于王坪村的總醫院救治,很多戰士犧牲。”

反“六路圍攻”戰役有多激烈?“戰事最為緊張時,總醫院一天收治傷員5000多人。”巴中川陜革命根據地舊址管理局副局長薛元勛介紹,開始能保證犧牲戰士一人一棺,后來只能卷草席或集中掩埋。

為緬懷英烈,1934年西北革命軍事委員會決定在王坪村修建烈士墓,成為全國唯一由紅軍親手為犧牲戰友修建的大規模陵園。

時任紅四方面軍總醫院政治部主任的張琴秋親自設計紀念碑并題寫碑文,碑身正中寫著“紅四方面軍英勇烈士之墓”,字體上方的鐮刀斧頭圖案方向朝下——她希望長眠在地下的烈士們抬頭也能看到黨徽的樣子。

巴山深處的忍冬花,被雕刻在墓碑之上,迎霜傲雪,不凋不敗,仿佛烈士們不滅的信念。

這塊青苔斑駁的紀念碑,屹立在牌坊后面的陵園核心區。紀念碑兩側,是刻有姓名的108個單體墓。凝望一排排墓碑上熟悉或陌生的名字,一位位烈士穿過烽火硝煙,從記憶中走來——

曠繼勛,貴州思南人。早年入川從戎,任至川軍旅長。1929年,他率部在蓬溪起義,樹起“中國工農紅軍四川第一路軍”大旗,并建立四川第一個紅色政權——蓬溪縣蘇維埃政府,后來為創建湘鄂西、鄂豫皖和川陜革命根據地立下卓越功勛,1933年犧牲,時年38歲。

王德元,湖北黃岡人。1929年參加商南起義,曾任紅三十軍八十八師副師長,1934年夏,在四川萬源紅巖子戰斗中犧牲,年僅25歲。

汪烈山,第三十軍八十八師師長,年僅29歲。在反“六路圍攻”戰斗中被炮彈擊中,面對撲過來搶救他的戰士,他留下最后一句話:“戰斗,直到勝利!”

楊尊德,紅軍運輸隊隊長。為支前日夜奔忙,倒在運糧途中時,雙手仍緊緊抓住那袋糧食,再也無法松開。

徐紹蘭,紅軍擔架隊隊長。在一次轉運傷員途中,面對敵機轟炸,她毫不猶豫地將傷員護在身下,最終犧牲在硝煙中。

……

紀念碑后,有一座巨大的圓形集墓,其正壁紅星閃耀,冢頂青草葳蕤,埋葬著7800多名紅軍英烈。

更震撼人心的,是集墓背后的無名烈士紀念園。13306塊白色墓碑整齊排列在山坡上,墓碑上無一字,只有一顆鮮紅五角星。

無名,不朽。

“當年戰事緊急,許多烈士就地草草掩埋,散葬在大巴山中,無碑無名。”薛元勛說,2011年四川省委、省政府批準將原先的35畝陵園核心區擴展到350畝,把分散在通江縣50處的17225名烈士遺骸遷葬于川陜革命根據地紅軍烈士陵園,整個陵園安葬烈士達25048名。

2012年2月3日,正月十二,春寒料峭,村民小心翼翼地將一口口棺木抬下山。成千上萬送靈的群眾,自發佩戴白花,站在道路兩旁,目送紅軍英烈遷至新陵園。

周興娃子、三女子、任林女子……登上陵園最高處,一面長102米的紅軍烈士紀念墻猶如一張書頁長長鋪開,其上刻著來自全國12個省(市)、7823名英烈的姓名,其中帶有這樣乳名的共有278位。

“‘娃子’‘女子’是川東北地區長輩對小輩的乳名稱呼,他們是紅軍小戰士,犧牲時還沒取正式的名字。”彭香解釋道。

出征少年身,歸來英雄魂。紀念墻上,不少烈士的年齡定格在20歲左右,尚未成家。他們沒有后人,但有我們。

每年春節,當地群眾延續著先祭英烈再拜祖宗的傳統。

“我愿意!”一句承諾,王坪村村民王建剛一家三代為烈士守陵80余載,像一棵深深扎根在陵園的老樹。

王建剛的父親曾是紅軍擔架隊的一員,親手埋葬過烈士遺體。他與部隊失散后返回家鄉,一生守護在烈士陵園。老人家臨終前叮囑王建剛,不忘黨的恩情,平常多給烈士掃掃墓、理理草,守護好英烈忠魂。

王建剛將父親的囑托記在心底,成了接力守墓的人。如今,他年事已高,又將盡心盡責守墓的重任交給了自己的兒子王均培。

江山不會忘記,人民不會忘記。

長眠在此的無名烈士、“娃子”、“女子”,你們是誰?你們是我們的親人,你們是人民,你們就是江山!

“軍民團結如一人,試看天下誰能敵”

——團結一心,銅墻鐵壁,民心向背決定著歷史的選擇,江山就是人民、人民就是江山

川陜革命根據地是紅軍用槍桿子打出來的,民心是永遠的“根據地”。

紅軍由入川時的1.4萬余人很快擴大到8萬多人。作為川陜蘇區中心的通江縣總人口不足23萬,就有近5萬人參加革命,平均每4人中就有一人參加紅軍。

百姓為何義無反顧跟著紅軍走?“能抬頭做人,大聲唱歌。”巴中平昌籍老紅軍胡有貴生前質樸的回答,道出了窮苦大眾的共同心聲。

當時四川軍閥連年混戰,土匪肆虐,捐稅繁多。老百姓過著“三月雜糧三月糠,三月野菜三月荒”的生活,受到的壓迫剝削像大山峽谷一樣深不見底,渴望翻身解放“若大旱之望云霓”。

“戰爭的偉力之最深厚的根源,存在于民眾之中”——毛澤東這句話,銘刻在川陜革命根據地紅軍烈士紀念館內,道出了“人民江山”的深刻內涵。

在90多年前的秦巴山區,紅旗漫卷。在中國共產黨的領導下,隨著紅軍入川,蘇區人民翻身得解放——“為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興”成為川陜革命根據地的生動政治實踐:

——平分土地、戒絕鴉片、實行免費教育;

——興辦工廠、建工農銀行、修路治水興郵;

——建立從省到鄉的五級黨組織和蘇維埃政權機構,普遍建立群團組織;

——主張婦女解放,宣傳“反對把婦女視為是燒茶煮飯漿洗補連的錯誤觀點”,創建我軍歷史上第一支營級以上正規婦女武裝;

……

在建設和保衛根據地的斗爭中,軍民團結奮斗,涌現出全民大參軍、大支前的生動場面:20余萬川陜兒女參加紅軍,近50萬人參加地方武裝,200萬人次支援前方,億萬斤糧食做軍糧。

一切為了人民、一切依靠人民。

宣達戰役,紅軍解放宣漢、達縣、萬源后,當地婦女將繡有“紅軍萬歲”“努力奮斗”字樣的手帕送給紅軍。如今,在當地不少紀念館內,仍展陳著當年的一方方手帕。這些小小手帕,承載著百姓對紅軍的無限信賴與支持。

宣達戰役后,上萬名群眾肩挑背扛,將從四川軍閥劉存厚經營多年的兵工廠、被服廠、造幣廠里繳獲而來的機器設備和大量軍需物資轉運至紅軍后方基地,補充了紅軍的物資儲備。近一個月的時間里,從通江到達縣的山路上人流如織,“軍民大搬遷”成為紅色記憶中不可磨滅的畫面。

“大巴山高白云翻,山高路險行路難。婦女組成支前隊,人人有副鐵腳板。”當年的《婦女運輸歌》充滿了支援紅軍的豪邁。

老區人民用背簍“背”出的,不只是物資補給,更是軍民情深。

反“六路圍攻”中的萬源保衛戰,是決定川陜革命根據地生死存亡的關鍵一役。時任紅四軍軍長王宏坤曾回憶:“開始還能馬虎每天喝上一二頓稀飯,以后沒有了……根據地的群眾真好,一點點糧食自己舍不得吃,送給前線,送給紅軍。”

紅二十五師師長許世友曾這樣描述川北人民自愿補充兵源的場景:“他們敲鑼打鼓,張著紅旗,排著大隊而來,同志們高興得大聲喊口號。”

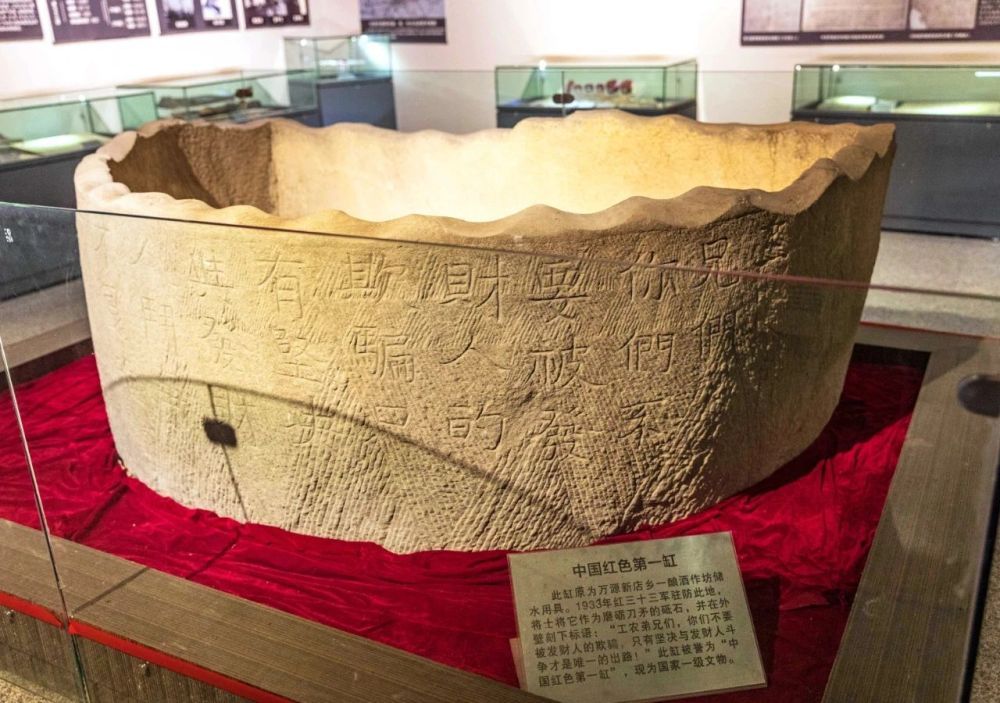

萬源保衛戰戰史陳列館內,陳列著一口被稱為“中國紅色第一缸”的石水缸。這口高1.2米、長2.7米、弧長4.1米的石水缸,是當年百姓送給紅軍的儲水缸,缸口一周有26道波浪般起伏的凹槽,這是紅軍長期磨礪大刀、長矛留下的痕跡。

“工農弟兄們,你們不要被發財人的欺騙,只有堅決與發財人斗爭,才是唯一的出路”,當年刻在缸身的標語,號召貧苦群眾積極投身于“打土豪、分田地”的革命斗爭。

軍民團結如一人,試看天下誰能敵!

面對敵人絕對優勢兵力的長期圍攻,反“六路圍攻”創造了6萬人打敗20萬人的軍事奇跡。徐向前元帥在《歷史的回顧》一書中,總結了打贏這場硬仗的原因:“從根本上說,就是因為紅軍的作戰,得到了根據地廣大人民群眾的擁護、支持和配合。沒有人民群眾的強大力量做后盾,我們要打贏這場戰爭,簡直難以想象。”

正是這樣的軍民一心、血肉相連,筑起了堅不可摧的執政基石,江山石巋然不動。

也正是有群眾的拼死保護,許多革命文物、紅色遺跡才被保存下來,“紅四方面軍英勇烈士之墓”紀念碑真正成為“不倒的豐碑”。

1935年春,紅四方面軍策應中央紅軍,撤離川陜革命根據地,西渡嘉陵江。紅軍撤離后,地主還鄉團瘋狂報復,對陵園進行破壞,揚言要毀掉紀念碑。

王坪村村民王紹金說:“父親當年是地主家的長工,干活時聽到東家說準備把墓碑砸爛。當晚,他就叫了十幾個人,偷偷把墓碑抬到附近田坎上。挖了2米多深的坑,把它埋在了冬水田里。”

面對還鄉團的追問和威脅,沒有一個人說出墓碑的下落。

新中國成立后,1951年,曾任紅三十三軍軍長的王維舟率中央南方老革命根據地訪問團到陵園吊唁戰友,提及這里曾有一塊由張琴秋設計的墓碑。“父親帶著他們找到了墓碑。”王紹金說。

這塊凝結著英烈鮮血的紀念碑,終于重見天日。碑上的字跡依然清晰,鐮刀斧頭圖案熠熠生輝。

紀念碑巋然屹立,見證一個個歷史時刻——

1949年,人民解放軍于12月19日解放南江、21日解放巴中、25日解放江口(今平昌)、27日解放通江,至1950年1月,原川陜蘇區各縣市相繼解放。

率五十五師挺進川北,解放通江的領兵者,正是當年在通江縣兩河口報名參軍的少年——開國少將符先輝。

歷史的巧合令人感慨。17年前的冬天,紅軍入川,符先輝成為一名勤務兵,從此走上革命道路。17年后的冬天,他率軍歸來,替倒在沙場上的戰友們完成未竟的事業。

從山腰鐵血丹心廣場一路到山頂紅軍烈士紀念墻,走過的石階并不完全相同。彭香說:“從1934年始建至今,陵園經過多次修繕、擴建、提升,腳下的這些石階分別是不同時期修建的。”

1934年,紅軍親手掩埋犧牲戰友并立碑紀念;

1951年,通江縣政府將紅四方面軍王坪烈士墓及墓碑予以恢復;

1984年,建王坪紅軍烈士墓為陵園;

2002年,經民政部批準,將“紅四方面軍王坪烈士陵園”更名為“川陜革命根據地紅軍烈士陵園”;

……

每一次修繕擴建,都是歷史的延續;每一道階梯,都寄托著對英雄的崇敬。

精神如炬,堅定遠行。陵園里松柏一茬茬種下,忍冬一年年綻放,紅星閃閃照亮來路。

“為有犧牲多壯志,敢教日月換新天”

——堅若磐石,大道如砥,賡續紅色血脈,凝聚起奮進新時代新征程的磅礴力量

蹚過時間的長河,英雄從未遠去。

“十送紅軍轉回來,巴山頂上搭高臺,高臺十丈白玉柱,雕龍繡鳳放光彩,紅軍啊!這臺名叫望紅臺。”川陜革命根據地紅軍烈士們的故事,同這首巴山版《十送紅軍》一起,至今仍在人們口中傳頌。

“平分土地”“共產黨是替窮人找飯吃的政黨”……在巴中群山峻嶺間遺存至今的4000多幅紅軍石刻標語,述說著黨的宗旨、紅軍諾言和黨與人民群眾的血脈相連。

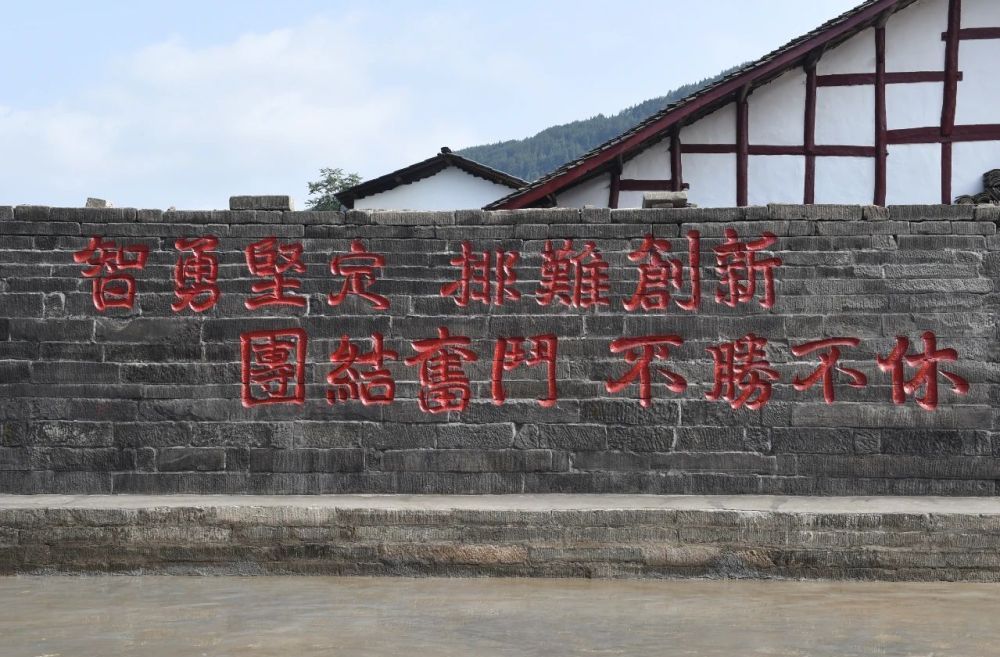

“智勇堅定、排難創新、團結奮斗、不勝不休”,紅四方面軍的“十六字”軍訓訓詞,如今不斷激勵著老區人民砥礪前行。

人民至上,以人民為中心。

“人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標。”這是跨越時空的承諾,是飲水思源的真情——

黨的十八大以來,脫貧攻堅戰波瀾壯闊。在習近平總書記“讓老區人民過上幸福生活”的殷殷囑托下,基層干部使命如山,用實際行動踐行“全面小康路上不漏一戶、不落一人”的鄭重承諾。

這是一場風雨無阻的進軍。在這場反貧困斗爭的戰場上,新時代黨員干部以生命共赴使命。四川有一百多名扶貧干部把生命定格在脫貧攻堅征程上,他們中年齡最小的僅23歲,年齡最大的68歲。

劉澤順,生前是巴中恩陽區三河場鎮花臺村原黨支部書記,30歲入黨,當村干部20多年。脫貧攻堅期間,他帶領村民修建村道路、治理山坪塘、種植中藥材。2017年3月,他帶病連續工作17個小時后,突發心肌梗塞去世,走時57歲。

花臺村200多名村民自發趕來,送他最后一程。

拔窮根、謀富業、煥新貌……黨員干部不忘先輩誓言,在脫貧攻堅戰場上接續奮斗。2020年2月,作為四川脫貧攻堅任務最重的地方之一,巴中市實現全域脫貧摘帽,累計減貧49.9萬人,絕對貧困和區域性整體貧困問題徹底解決。

四川革命老區群眾甩掉貧困帽子,闊步走向鄉村全面振興,一幅幸福美好生活畫卷正在巴蜀大地上鋪展。

——鄉村更美,村容村貌展新顏,百姓日子甜。

行走在革命老區,美麗鄉村星羅棋布,山鄉巨變令人欣喜。烈士陵園山腳下,高速路連接到王坪新村,柏油路通到村民家門口。黑瓦白墻的住房一樓一戶,整潔敞亮,房前屋后蔬菜瓜果飄香。村黨委書記殷雄說,村民發展生態種植養殖,并依托厚重的紅色文化資源辦起農家樂,去年全村村民人均純收入達到2.2萬元。

家鄉的變化,融進每個村民的日子里。住進新居的王建剛分外感慨:“多虧黨的好政策,村里通了高速,看病有村衛生室,屋里通了天然氣,孫輩中還出了三個大學生,日子越過越有盼頭。”

——底色更綠,綠色生態、綠色產業蓬勃發展,昔日艱險地變成綠水青山、金山銀山。

石板路、青瓦房,走進廣元市旺蒼縣紅軍城,隨處可見保存完好的川陜蘇區時期黨政軍領導機關舊址,街頭東大門墻上“打過嘉陵江,迎接黨中央”的標語歷久彌新,這里曾是川陜蘇區的后期首府。

這座煤炭資源大縣,在煤炭資源的枯竭和政策性關井壓產背景下,走出一條綠色轉型之路。恢復植被,發展生態農業、林業,昔日采煤沉陷區和矸石山上種果樹、建茶園,奏響紅綠輝映交響曲。依靠家門口的綠水青山,農戶吃上“生態飯”。以茶產業為例,截至2024年,全縣茶園面積25萬畝,茶業綜合產值75.5億元,茶農戶均增收1.5萬元。

圍繞本地特色資源稟賦做文章,革命老區夯實綠色生態本底,產業“提質增綠”。南充推進低碳轉型發展,培育新能源汽車與智能汽車產業等綠色產業新引擎的同時,創建國家級綠色工廠,對企業進行低碳改造。截至2024年,“十四五”期間,南充已安排預算約1.37億元工業發展資金支持工業企業實施技術改造。

——追“風”逐“浪”,打造低空經濟、“藍色經濟”新引擎。

廣元青川縣蒿溪回族鄉,“空中看茶鄉”成為旅游消費新增長點;去年12月,重慶梁平至四川達州、綿陽北川的川渝首條低空短途運輸航線開通,“打飛的”游川渝成為新時尚;達州低空經濟產業園建設如火如荼,重點布局通航制造、通航運營、應急救援三大主導產業,力爭到2027年產值突破100億元……革命老區搶抓低空經濟產業發展“風口”,競逐“天空之城”,低空經濟網越織越密。

蒼溪縣城東,嘉陵江畔,紅軍渡紀念碑矗立在江邊。1935年春,按照長征途中中央政治局及中央軍委《關于配合野戰軍轉入川西給四方面軍的指示電》,紅四方面軍強渡嘉陵江,策應中央紅軍長征。

如今,嘉陵江兩岸青山蒼翠,船只來往如梭,“千里嘉陵第一港”廣元港正拔節生長。川渝共建航運樞紐嘉陵江利澤航運樞紐工程日前完工投產,廣元港至重慶港的航行時間從平均15天縮短至約7天。裝載著煤炭、礦產品的貨船從這條“水上高速路”順江南下,通江達海,走向國際市場。

——紅色精神歷久彌新,為老區發展注入新動能。

一列“紅色”高鐵宛如游龍在崇山峻嶺間穿行,這條連接巴中與南充的巴南高速鐵路在2024年開通運營,綿延南北140余公里,貫通川陜革命根據地核心地帶,串聯起朱德故里景區、張思德紀念館、川陜革命根據地紅軍烈士陵園等紅色景區。

高鐵沿線古柏林立,滿目蔥蘢,山水之間紅綠融合,“點綠成金”。“高鐵開通,為老區紅色文旅產業發展注入新動能,乘坐高鐵來觸摸紅色記憶、追尋紅色足跡的游客絡繹不絕。”南充市儀隴縣文廣旅局副局長李兵說。

高鐵如龍,縱貫南北。如今,巴中至成都最快2小時16分、巴中至重慶最快2小時46分,推動川陜革命老區腹地加快融入成渝地區雙城經濟圈。革命老區的紅色高鐵搭載著老區人民的夢想,駛入高質量發展快車道,乘勢而上奮力譜寫中國式現代化四川新篇章。

走出烈士陵園,青山如黛,云影浮動。對面連綿起伏的山脈,正映襯在川陜革命根據地紅軍烈士紀念館的玻璃幕墻上,構成一幅天然壯闊的江山圖景。

裝點此關山,今朝更好看——

大道如砥,不負人民。新時代新征程,中國共產黨人正帶領億萬人民向著全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮斗目標勠力前行。