科技日報記者 房琳琳 趙漢斌

8月21日,科技日報記者隨2024年“高質量發展調研行”主題采訪活動走進云南洱海海菜花產業研究基地。波光粼粼的湖面,托著星星點點的海菜花。

野生海菜花是二級保護植物,是水生態環境重要的水質監測指示標記物,需要優質水體才能集群化生長,對水的透明度和農殘痕量有嚴格要求。

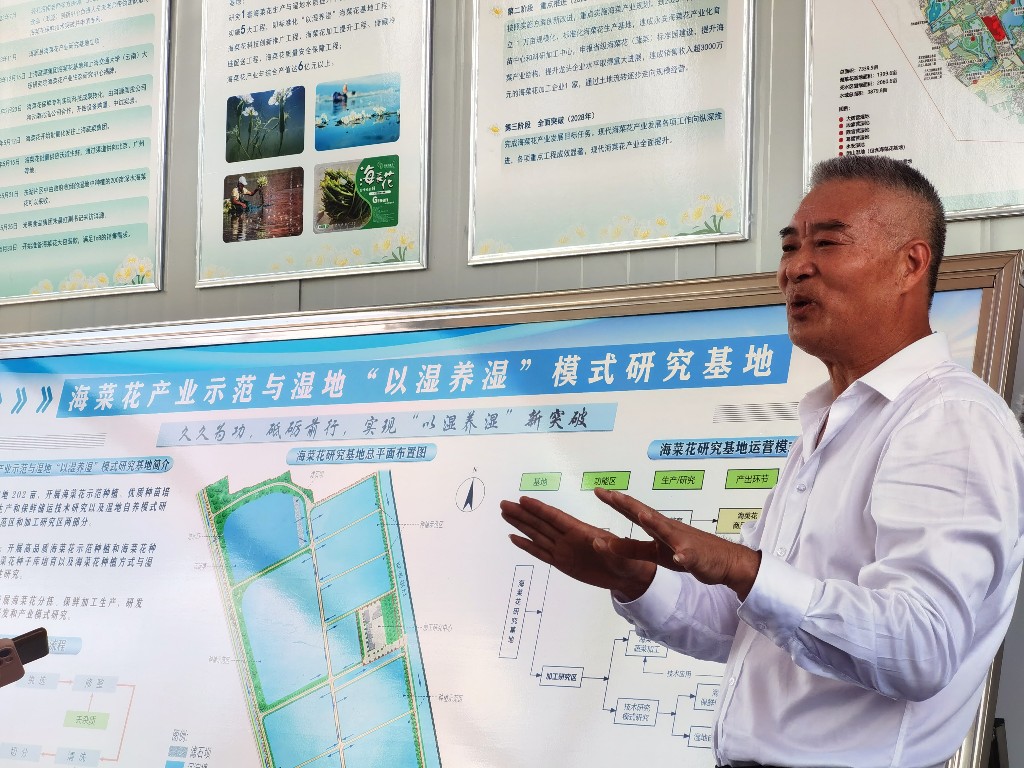

洱海海菜花產業研究基地總工程師鐘嵐對記者說:“發展種植海菜花產業的首要任務是保護水質安全。這是生態產業的重要發展條件和前提。”基地用了20%的成本,投入到水質前后端處理中,滿足洱海生態環境保護的整體目標要求。

經過改良的海菜花品種,夏季每8天可采摘一次,冬季也只需10—15天。它能進行高效的光合作用,作為一種泌氧植物,吸收二氧化碳的同時能釋放大量氧氣。目前,基地計劃在污水處理廠尾水和溫泉尾水處試驗種植。

海菜花產業初步規模化生產為當地區域經濟增添了活力。鐘嵐介紹,每年種一次,大概每畝每年需要80個勞動力。

近期,成品海菜花每盒250克可賣到20元,產業基地每天能采摘1000斤左右,其目標是走向更廣闊的市場。